最新研究5本から見えてきた、親が知っておくべき大切なこと

はじめに:育児に欠かせない“動画”、でも気になる不安

スマホを使えば、ワンタップで子どもが笑ってくれる——

そんな時代になった今、育児とYouTubeは切っても切れない関係です。

小児科で勤務している僕も、待ち時間でスマホを見ている子をたくさん見かけます。

「ご飯の支度中、泣いてるからちょっとだけ動画を…」

「夜寝る前にお気に入りのアニメで落ち着かせてる」

誰しもそんな経験があるはずです。

でも最近、教育の現場では「言葉が遅い」「落ち着きがない」「視線が合いにくい」といった発達の悩みが増えてきています。

そしてこんな声がよく聞かれるようになりました。

「YouTubeばっかり見せてたせいじゃないの…?」

この問題に立ち向かうべく今回は、科学的な根拠に基づいて「YouTube視聴と発達障害リスクの関係」をやさしく解説します。

さらに、リスクを下げる“親の関わり方”として注目される「共同視聴」についても具体的に紹介します。

今どきの子どもは、どれくらいYouTubeを見ている?

まず押さえておきたいのは、今の子どもたちのYouTubeとの付き合い方です。

韓国のK-CURE研究(Kim et al., 2024)によると、

- 8〜11歳の子どもは平均で1日約69分、週5日以上YouTubeを視聴

- 20%以上の子どもが4歳未満からYouTubeを見始めていた

つまり、「まだ言葉も出ないうちからスマホ動画を見ている」子が少なくないということです。

親が動画を見せる理由はさまざま:

- 機嫌をとるため

- 静かにしていてほしいから

- 寝かしつけに役立つから

こうして、YouTubeは育児ツールとして“当たり前”の存在になっているのです。

発達障害との関係は?5本の研究が示した“気になる傾向”

① Kimら(2024・韓国)

早く見せすぎると、情緒・行動の問題が増える?

- 4歳未満でYouTubeを見始めた子どもは、衝動性・攻撃性・集中力低下などの問題が出やすい。

- 自己コントロールが苦手な子ほどYouTubeに依存しやすく、悪循環に陥る可能性。

② Kushimaら(2022・日本)

1歳での長時間視聴が3歳の自閉症リスクと関連

- 1歳で1日4時間以上のスクリーンタイムがあると、3歳時にASDの診断率が約1.6倍に。

- 「親の育児ストレス」よりも「子ども本人の視聴時間」が影響。

※ あくまで「相関関係」であり、「因果関係」ではないことに注意。

③ Murrayら(2024・アメリカ)

早期スクリーン視聴とADHD傾向の関連

- 2歳までにスクリーン視聴が多かった子どもは、3〜5歳でADHD傾向(注意散漫・多動)が強くなる傾向。

- 注意力や言語の発達が妨げられる可能性があると指摘。

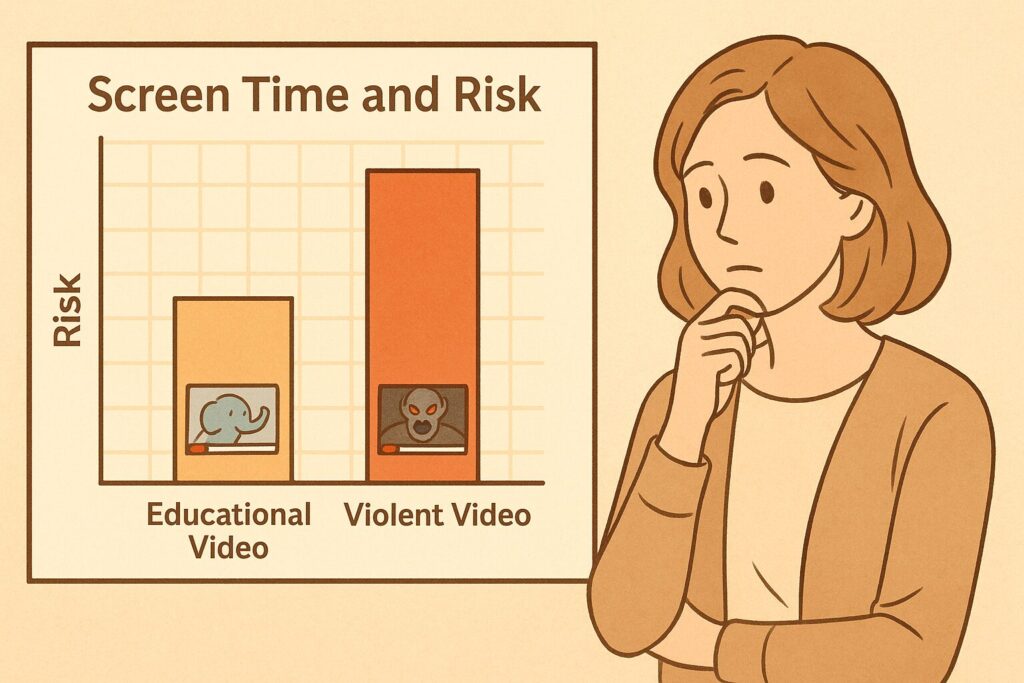

④ Papadamouら(2019・ヨーロッパ)

“子ども向け”でも安心できないYouTubeの落とし穴

- 子ども向けアプリ内に、暴力・不安をあおる・性的描写などが紛れていた例が多数。

- おすすめ機能が過激なコンテンツを連鎖的に表示する危険性も。

⑤ News-Medical(2024)

YouTubeと発達の関連を総括した解説記事

- 視聴時間よりも「コンテンツの質と文脈」が重要

- 最も有効な対策は、「親と一緒に見る=共同視聴」

「共同視聴」が子どもを守る!その理由とやり方

「共同視聴」とは、親が子どもと一緒に動画を見ることです。

ただ横にいるだけでなく、会話や遊びに発展させることがカギになります。

共同視聴のメリット

- 言葉の発達が促される

→「これなに?」「ワンワンだね」などのやりとりで語彙が増える。 - 動画の理解力が深まる

→「なんで泣いてたのかな?」と問いかけると、因果関係や感情理解につながる。 - 現実とフィクションの区別がつく

→「これはアニメだけど現実では違うよ」などの補足が重要。 - 過激な内容を防げる

→ 不適切な動画を親がすぐ判断できる。 - 親子の時間として安心感を育む

→ 一緒に過ごす時間が「学びと愛着形成」にもつながる。

今日からできる「共同視聴」のコツ

✅ 短時間でもOK。始まりと終わりだけ一緒に見る

✅ 「どこが楽しかった?」「どうだった?」と声をかける

✅ 動画内容を絵やごっこ遊びにして再現する

✅ 食事中・寝る前は避ける。ながら視聴はNG

まとめ:YouTubeは“悪者”ではない。でも、付き合い方は大事

✅ YouTubeは、親子で工夫すれば「学びのツール」になる

❌ しかし、1人きりで長時間視聴させると、発達へのリスクが高まる可能性がある

発達障害の原因はさまざまで、動画視聴だけが直接的な要因ではありません。

でも、スクリーン漬けによる言葉の遅れ・注意力の低下・感情の未熟さは、放っておくとASDやADHDのような症状と重なる場合も。

だからこそ、「いつから」「どのくらい」「どうやって見せるか」が重要です。

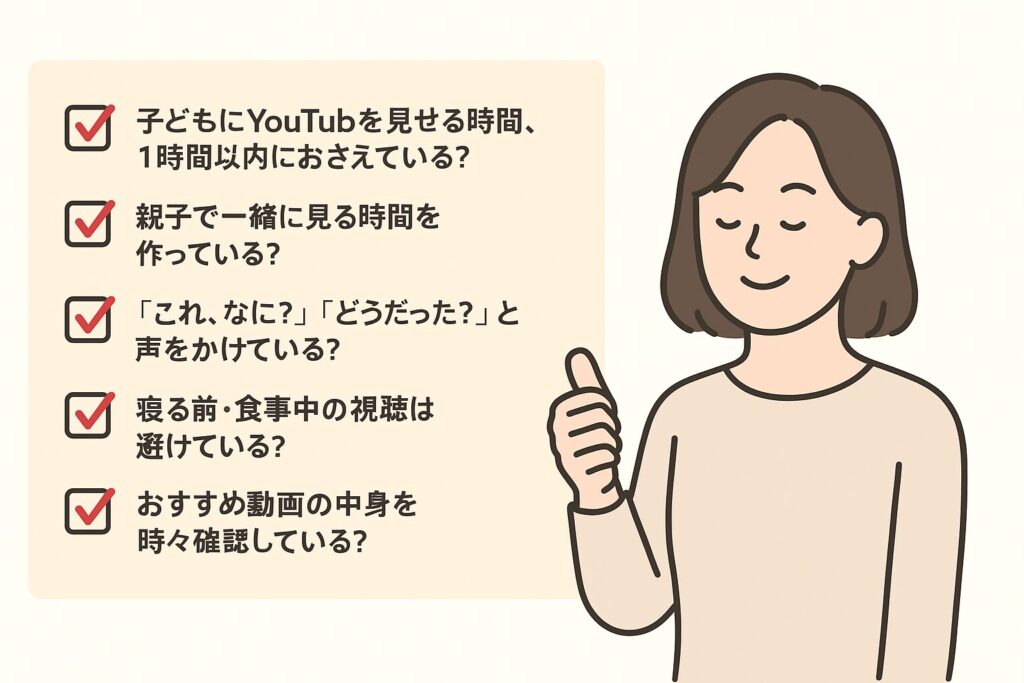

保護者にできることチェックリスト

☑ 子どもにYouTubeを見せる時間、1時間以内におさえている?

☑ 親子で一緒に見る時間を作っている?

☑ 「これ、なに?」「どうだった?」と声をかけている?

☑ 寝る前・食事中の視聴は避けている?

☑ おすすめ動画の中身を時々確認している?

すべてを完璧にこなす必要はありません。

1つずつでOK。今日から少しずつ意識してみましょう。

参考文献

- Kim, D., et al. (2024). BMC Public Health

- Kushima, M., et al. (2022). JAMA Pediatrics

- Murray, A., et al. (2024). Journal of Child and Adolescent Behavior

- Papadamou, K., et al. (2019). arXiv preprint

- News-Medical (2024年解説記事)

アドバイザーランキング