こんにちは、薬剤師のともです。

普段は医療の現場にいる僕ですが、今回は子育て中の親御さんにぜひ知ってほしい「非認知能力」というテーマについて、わかりやすく解説していきます。

「非認知能力」……聞きなれない言葉かもしれませんが、これは子どもが将来どんな人生を歩むかを左右するほど大事な力です。

この記事では、非認知能力の定義、認知能力との違い、そしてこの力がなぜ注目されているのか、科学的な研究を交えながらご紹介していきます。

この記事を読むメリット

- 「非認知能力」という言葉の意味がわかる

- 子どもの内面的な力が将来にどう影響するかが科学的に理解できる

- 子育ての新しい視点として「見えない力」を大切にするきっかけになる

非認知能力とは?テストでは測れない「こころの力」

まず、「非認知能力(Non-cognitive skills)」とは何か。

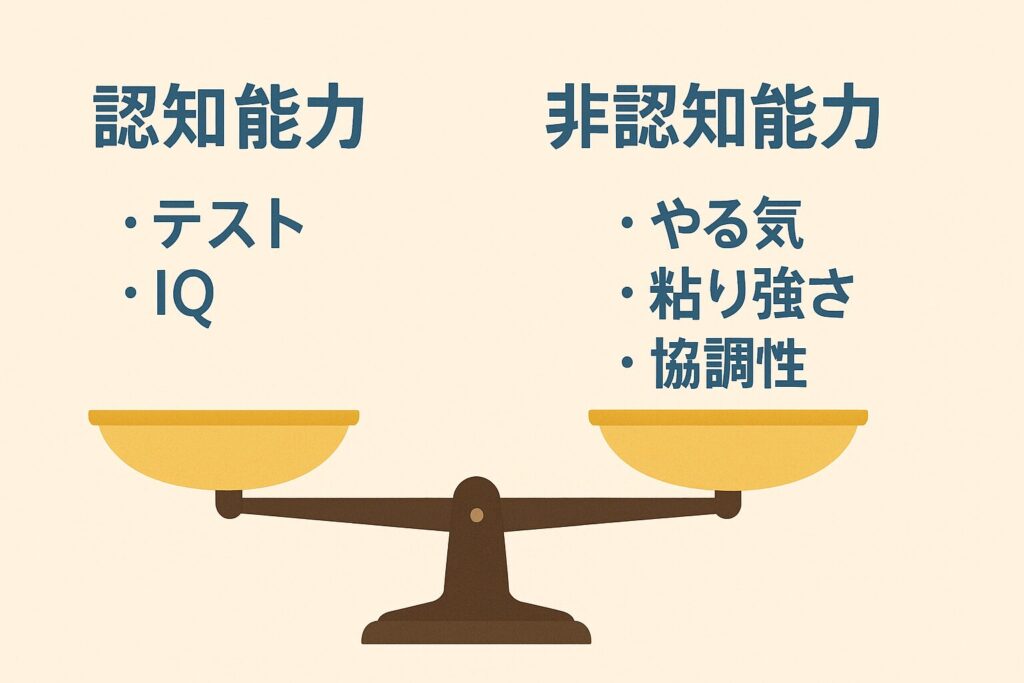

簡単に言うと、テストの点数やIQなどで測る「認知能力」とは別の、性格や社会性、感情のコントロール、やる気、粘り強さといった“人間らしさ”に関わる力のことです。

たとえば、以下のような力が非認知能力に含まれます:

- 粘り強さ(やり抜く力/グリット)

- 自己制御力(感情をコントロールする力)

- 協調性・共感力

- 好奇心・向学心

- 自尊感情(自分を大切に思う気持ち)

子どもが「できなくてもがんばる」「友達とケンカしても仲直りできる」「初めてのことにも挑戦する」といった場面で発揮されるのが、まさにこの非認知能力なのです。

認知能力と何が違うの?

認知能力とは、言語や数学の知識、記憶力、論理的思考力といった“頭の良さ”に関わる力で、テストで点数化できるものです。

一方で非認知能力は、点数に表れにくく、日常生活や人間関係、行動の中に現れる力です。

そのため「見えにくい」「測りにくい」とも言われますが、研究によってこの力がいかに大切かが明らかになってきました。

なぜ非認知能力が注目されているのか?

1. ヘックマン教授の研究:IQだけでは未来は決まらない

ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン教授は、非認知能力の重要性を世界に広めた第一人者です。

彼の研究では、「粘り強さ」「協調性」「責任感」などの非認知能力が高い子どもほど、将来の学歴、年収、就業率が高く、犯罪率も低いということが示されました。

特に有名なのが「ペリー就学前プロジェクト」という研究。

アメリカで貧困層の子どもたちに質の高い幼児教育を提供し、その後40年にわたって追跡調査した結果、非認知能力が育まれた子どもたちは、学業だけでなく仕事や生活面でも良い結果を残しました。

2. ダックワース教授の研究:「グリット」が成功を生む

心理学者アンジェラ・ダックワース教授は、「グリット(やり抜く力)」の概念で有名です。

彼女の研究では、学力やIQよりも「粘り強さ」「長期的な目標に向けて努力する力」が、学業成績や仕事の成功に強く関連していると報告されています。

たとえば、アメリカ陸軍士官学校の生徒を対象とした調査では、訓練を途中でリタイアするかどうかを最もよく予測したのが、このグリットだったのです。

3. マシュマロ実験:自制心が未来をつくる

スタンフォード大学の「マシュマロ実験」では、4歳の子どもに「マシュマロ1個をすぐ食べるか、15分待てば2個もらえるか」を選ばせ、我慢できるかどうかを調査しました。

追跡調査の結果、我慢できた子どもは将来の学業成績が高く、健康状態も良好という傾向が見られました。

これは非認知能力の中でも「自己制御力」の影響を示した代表的な実験です。

非認知能力はいつ、どう育つの?

非認知能力は「生まれつきの性格」だけで決まるわけではありません。

ヘックマン教授の分析によれば、認知能力(IQなど)は8歳頃までにある程度決まりますが、非認知能力は思春期にかけて発達し続けます。

そして、家庭や学校での関わり方によって、大きく育てることができるのです。

たとえば、子どもが失敗したときに「なんでできないの!」と叱るのではなく、「最後までよく頑張ったね」と声をかけることで、粘り強さや自己肯定感が育ちます。

非認知能力の育て方については以下の記事にて解説しています。

・習い事で育てる

まとめ:見えない力を大切にする子育てへ

非認知能力は、テストの点数では見えないけれど、人生を豊かにするために欠かせない力です。

「うちの子、少し不器用だけど頑張り屋さんだな」「人の気持ちをよく考えて行動してるな」そんな姿に気づいたとき、そこにはまさに非認知能力が育っている証拠があります。

これからの時代、学力だけでなく、こうした“こころの力”がますます重視されていくでしょう。

まずは親である僕たち自身が、「点数に見えない成長」に気づいてあげることが、子どもにとって何よりの支えになります。

次回は「非認知能力をどう育てるか?」について、家庭でできる具体的な方法を紹介していきます。

ぜひお楽しみに!

📚もっと多くの人にこの情報が届きますように…

あなたの「1クリック」が力になります!⇒

参考文献

- James J. Heckman et al., “The Productivity Argument for Investing in Young Children,” (2004)

- Angela Duckworth, “Grit: The Power of Passion and Perseverance,” (2016)

- Walter Mischel et al., “Cognitive and attentional mechanisms in delay of gratification,” Journal of Personality and Social Psychology (1972)

- OECD, “Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills,” (2015)

- 日本生涯学習総合研究所『非認知能力とは何か』, 文部科学省, (2017) など