こんにちは、薬剤師のともです。

今回は「非認知能力が子どもの将来にどう関わってくるのか?」というテーマで、国内外の信頼できる研究をもとにお話しします。

「うちの子、将来ちゃんと就職できるかな?」「幸せな人生を歩んでほしいけど、今何をすべきか分からない」──

そんな不安や願いをお持ちの方にこそ、知っていただきたい内容です。

このブログを読む4つのメリット

- 子どもの将来の“幸福度”や“収入”に影響する「非認知能力」について、科学的に理解できる

- 日本と海外の研究をもとに、「学力だけでは語れない子育ての本質」がわかる

- 今、家庭でできる育て方のヒントが得られる

- 将来を心配しすぎず、今の子育てに自信がもてるようになる

そもそも「非認知能力」とは?

非認知能力とは、「テストで測れない力」。

たとえばこんな力が含まれます。

- やり抜く力(グリット)

- 自己コントロール力

- 協調性・共感性

- 自己肯定感・レジリエンス(回復力)

つまり、「目に見えにくいけれど、生きていくうえでとても大切な力」です。

アメリカの経済学者ジェームズ・ヘックマン博士(ノーベル経済学賞受賞)は、この非認知能力こそが、人生を左右するカギだと唱えています。

学力だけに頼らない子育ての重要性が、今まさに世界中で見直されているのです。

非認知能力について詳しくは以下のページで解説しています ⇓

非認知能力は就職・収入にも関わる?

「非認知能力が、子どもの将来の“稼ぐ力”に関係する」と言われても、ピンとこない方も多いと思います。

けれど、実際にはこの力が「就職できるか」「長く働き続けられるか」「昇進できるか」といった人生の分岐点に、大きく影響しているのです。

非認知能力が収入に与える影響──ノーベル賞研究からの示唆

アメリカ・シカゴ大学のジェームズ・ヘックマン博士(2000年ノーベル経済学賞)は、大規模な統計と経済モデルを用いて、「人間の成功に影響する要素は、IQや学力だけではない」と結論づけました。

彼が示したのは、次のような構図です。

✅ 学歴・収入・就業の有無などの“社会的成果”を決めるのは、

✅ 認知能力(IQや学力)と非認知能力(やり抜く力や自制心)とのかけ算である。

つまり、いくら頭が良くても、コツコツ努力できなかったり、感情のコントロールができなかったりすると、社会では通用しないということ。

また、次のような重要な示唆もあります。

💬「中学時代の非認知能力は、その後の大学進学率や所得、犯罪歴にまで長く影響する」(Heckman et al., 2006)

このように、非認知能力は単なる“性格の良さ”ではなく、社会に出てからの安定や成功と密接に結びついているのです。

日本でも確認された「収入との関係」

では、日本ではどうでしょうか?

経済産業研究所(RIETI)が行った調査(2019)では、約3000人の就業者を対象にビッグファイブ性格特性(外向性、誠実性、神経症傾向など)と年収との関係を調べました。

その結果:

- 誠実性(責任感や自己管理力)が高い人は、年収が平均より有意に高かった

- 自己肯定感や外向性も、賃金の伸びにプラスの相関があった

とくに「誠実性」は、キャリア形成において“収入格差”の分水嶺になる可能性があると指摘されています。

なぜ非認知能力が「収入」に効くのか? ──3つの理由

- 職場で信頼されやすく、昇進につながる

→ 自己管理ができる人、コミュニケーションが円滑な人は、管理職やリーダーとしても評価されやすい。 - 逆境への耐性が高い=離職率が下がる

→ 自制心や感情調整力がある人は、失敗やトラブルからの立ち直りが早く、キャリアの継続率が高い。 - 「学び直し」への姿勢がある

→ 生涯学習やスキル習得に前向きな人ほど、技術の変化にも対応できる(=収入の下がりにくい職業に就ける)。

就職試験でも「人間力」が重視されている

日本の企業でも、採用時に「非認知能力」を見る傾向は年々強まっています。

実際に、経団連の調査では多くの企業が以下を“重視する項目”に挙げています。

- 協調性・対人関係力

- 主体性・積極性

- 忍耐力・ストレス耐性

これはまさに、非認知能力の核となる要素ばかり。

つまり、テストの点数や学歴よりも、「人としてどうか?」が問われる時代になってきているのです。

幸福度・人生満足度との驚くべき関係

ここまでで、「非認知能力=就職や年収に効く」ということは見えてきました。

けれど、もっと大事な問いがあるはずです。

「じゃあ、それで子どもは“幸せ”になれるの?」

──その答えも、科学が示しています。

幸福度と非認知能力:OECDの報告から

OECDの国際調査では、「非認知能力は、学力以上に“人生の満足度”に影響している」と報告されています(OECD Skills Outlook, 2015, 2023)。

とくに次の3つの特性が、「幸せな人生」と深く結びついていることがわかっています。

- 感情安定性(エモーショナル・スタビリティ)

→ 怒りやすさ、不安感の少なさ。穏やかに過ごせる傾向。 - 自己効力感(セルフ・エフィカシー)

→ 「自分はやれる」と思える気持ち。挑戦を前向きに捉える力。 - 外向性・社交性

→ 人と関わることで元気を得る、という性質。

これらは、子ども時代の経験や親子の関わりによって大きく育まれるとされています。

イギリスの「50年追跡研究」で見えた事実

さらに注目すべきは、英国の「National Child Development Study(NCDS)」という、1958年生まれの1万人超を60年間追いかけた壮大な調査です。

この調査のなかで、研究者は「子どもの頃の非認知的資質」が、大人になってからの以下に強く関わることを突き止めました。

- 人生に対する満足度

- 心の健康(うつ・不安の少なさ)

- 他人との良好な関係

- 結婚・パートナーシップの安定

そして驚くべきことに、家庭の年収や学歴よりも、幼児期〜児童期の情緒面の特性が、人生の幸福度に強く影響していたのです。

日本人は「自己肯定感」が低い?だからこそ今

文部科学省や内閣府の調査によると、日本の若者は「自分に満足している」「将来に希望を持っている」という項目で、諸外国に比べて著しく低い傾向があります。

「どうせ自分なんて…」

「失敗したら終わり」

「がんばっても意味ない」

そんな思考に陥らないためにも、「自己効力感」や「レジリエンス」を小さい頃から育てることが重要です。

非認知能力は、“未来の幸福度の種”なのです。

非認知能力はどうやって育てられる?

非認知能力の育て方には大きく分けて次の2つがあります。

- ✅ 習い事や集団活動で伸ばす(例:スポーツ・音楽・演劇など)

- ✅ 家庭での日常の関わりで育てる(例:共感的な声かけ、挑戦の機会を与える)

どんな習い事が非認知能力を育てるのに効果的かをまとめた記事は以下になります ⇓

家庭での非認知能力を育てる7つのポイントについてまとめた記事は以下になります ⇓

親にできる、たった一つのこと

非認知能力は、親が「教え込む」ものではなく、子どもの中に「育っていく」ものです。

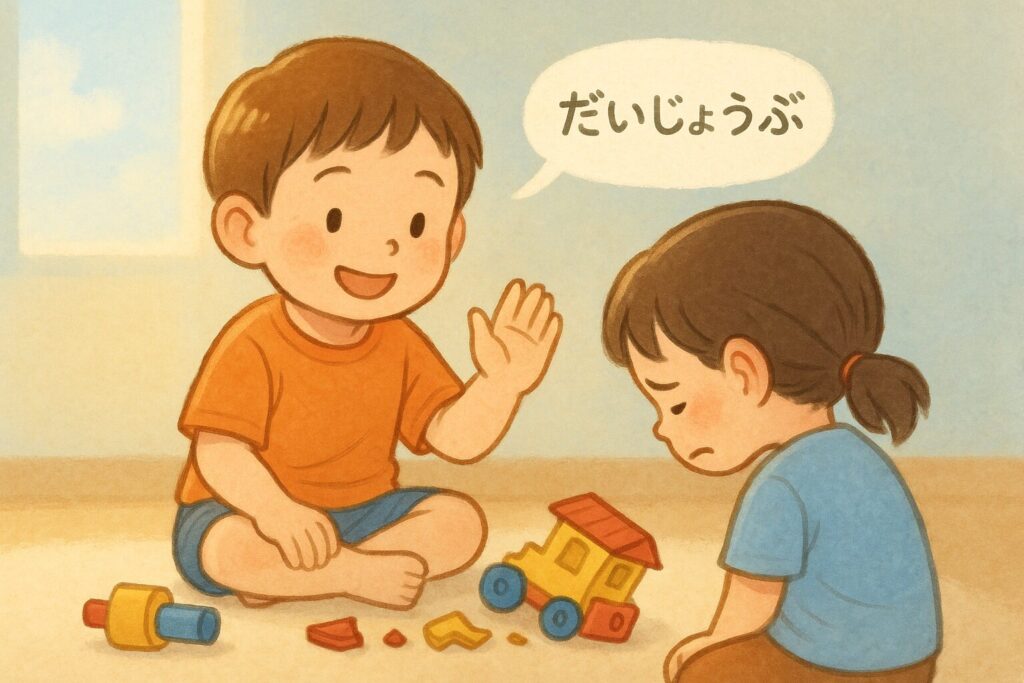

だからこそ、子どもが何かに挑戦する時、失敗した時、落ち込んでいる時に…

- 「よくがんばったね」

- 「失敗しても大丈夫」

- 「あなたらしくていいね」

そんな言葉をかけるだけで、子どもは大きく変わります。

非認知能力とは、言い換えれば「自分を信じる力」。

それを育むのに、特別な教材も塾もいりません。

あなたの言葉と、関わりだけで十分なのです。

まとめ:未来の幸せは「今」の関わりから

非認知能力は、「就職」や「収入」だけでなく、

「心の豊かさ」や「人生の幸福感」にまで影響する、人生の根っこです。

目に見えず、点数化もできないけれど、

子どもの“心の底力”として、必ず未来に活きてきます。

いま、何をするか。

それは決して、難しいことではありません。

子どもが「やってみたい」と言ったとき、一緒に見守ってあげる。

転んだとき、もう一度立ち上がる力を信じてあげる。

それだけで、未来はきっと変わります。

あなたの「1クリック」が力になります!⇒

参考文献・出典

- Heckman, J. J., Stixrud, J., & Urzua, S. (2006). The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior. Journal of Labor Economics, 24(3), 411–482.

- OECD (2015). Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills. OECD Publishing.

- OECD (2023). OECD Skills Outlook 2023: Skills for a Resilient Green and Digital Future.

- Richards, M. & Huppert, F. A. (2011). Do positive children become positive adults? Evidence from a longitudinal birth cohort study. The Journal of Positive Psychology, 6(1), 75–87.

- 文部科学省(2019)『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿と非認知能力』

- 経済産業研究所(RIETI, 2019)『性格特性と賃金に関する実証分析』

- 経団連(2023)『新卒採用に関するアンケート調査結果』

- 内閣府(2021)『我が国と諸外国の若者の意識に関する調査』

- OECD (2021). How’s Life? 2021: Measuring Well-being.